こんにちは。"事務の便利屋"たいがの小西でございます。

さて、皆さまのご自宅/ご家庭では、無線機器は何をお使いでしょうか?

私は、ITに詳しくない知人などから自宅の無線機器に関し質問を受けることも多いのですが、何年か前から「メッシュWiFiってどうよ?」という質問を受けることが多くなりました。

確かに、個人向けの無線機器メーカーはどこもかしこも「メッシュWiFi」を売りにしていますね。

私は「電波が弱い、届かないという問題だったら、とりあえず、安い中継器で試せばいいんじゃない」と答えるのですが、それではご不満なようで、

「メッシュWiFiは広く電波をカバーできる」とか

「でも、中継器だと手動で接続先を切り替えないといけない」

などの意見を受け、ちょっと困っていました。

と言うのも…真面目に回答するなら「そもそも、今の自宅WiFiの何が問題?」から始まり、技術的な込み入った会話が必要、でも、それを求める人は少数で、後は明らかにメッシュWiFiを買うことをほぼ決めている「背中を押して欲しい人たち」だからです(笑)。

で、実は私はと言えば、メッシュWiFiの過剰なマーケティング言葉には、かなり、うんざりしていたからです。

とは言え、参考程度に何かアドバイスしてあげないといけない、そしてもちろん、私の思いも込めて(苦笑)…と思い、日本語で書かれた、マーケティングありきではないメッシュWiFiの話を分かりやすく解説してくれる記事などはないかな…と探していたところ…巡り合いました!!🤩

※ブログ主様、そして動画主様には、この場を借りて、深くお礼申し上げますm(_ _)m

これは私の観点では「ホントのメッシュWiFi」を理解する上での良記事/良動画だと思いますので、「本当にメッシュWiFiのことを知ったうえで購入を判断したい」とお考えなら、是非とも、ご購入前に上記の方のブログ記事、あるいは動画を見ることをお勧めします。

そして、その上で「やはりメッシュWiFiが必要だ」とお考えなら、それでよろしいかと。

(ちなみに、私は質問してきた知人に、上記ブログ記事と動画リンクを参考として教えましたが、ちゃんと記事や動画を見たかどうかきわめて怪しい…(笑))

と言うわけで、今回の私の記事は以上です…なんですが、それでは芸がないので、おまけ追記をさせて頂きます。もちろん、「おまけ」なので、上記で十分わかったという方は、以下は読まれる必要はありません。

電波のカバー範囲を広げる?

メッシュWiFiの特徴の一つに挙げられますが「電波のカバー範囲を広げるため」なら、中継器でも全く問題はありません。中継器は元々、そのために作られたものですから。

ちなみに「カバー範囲を広げる」観点では、メッシュWiFiの子機(サテライト機、エージェント機とも言う、ここでは「子機」と統一)であれ、中継器であれ、それらは親機の電波をいったん受取り、それを再送信する点では同じです。

で、仮に親機が500Mbsの電波を発し、距離や障壁により親機からの信号強度が弱まり200MBsに減衰したとすると、子機であれ中継器であれ受け取った200MBsを超えて再送信することはできません(実際には親機から電波を受信して、送信すると言う手間(オーバーヘッドという)でさらに下がる)。

だからこそ、親機との距離や障壁等を考慮した設置場所の選定が重要と言う点も、子機、中継器共に、何ら変わりありません。

(なので、メッシュWiFiにせよ中継器にせよ「増幅」という言葉は誤解を招く表現です)

自己修復機能?

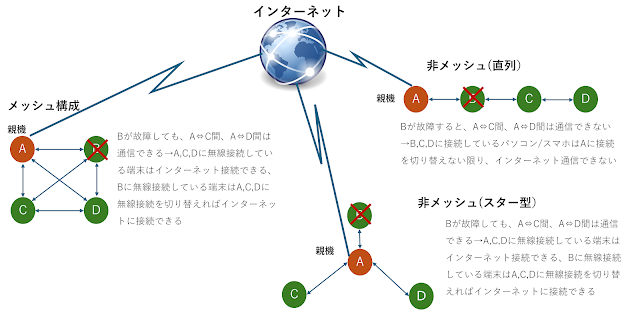

メッシュWiFiでは「自己修復機能」なども売り文句で言われます。これは

「ある子機が故障しても別の子機を通して通信できる」

ことですが、それは文字通りメッシュ型=親機含めた無線APが多対多でつながっているからです。確かに、中継器の場合は、一般に親機、あるいは別の中継器(多段階接続の場合)とのみ通信しますので、そこは違いますね。

しかし、中継器であっても、親機を中心にスター型構成で設置すれば、1台の中継器が故障しても、パソコンやスマホなど(以下これらを「端末」と言う)の電波が届く範囲の他の中継器あるいは親機に接続すれば通信の継続は可能です。

また、メッシュWiFiはできるだけメッシュ(多対多)に組もうとしますが、電波が届かなければ直列型で組みます。つまり、親機ー子機Bの電波が届かない場合、電波の届く子機Aを媒介に、親機ー子機Aー子機Bという直列型(多段階型)で接続することになります。そこで子機Aが故障すれば、親機ー子機Bは無線が届かず通信できないため、子機Bに接続している端末は通信できないことになります。

なので、あくまでも強力な電波でメッシュ状に組まれていることが「自己修復」の前提です。

加えて当たり前のことですが、親機=これは家庭ではインターネット接続のブロードバンドルータも兼ねている、もしくは、インターネット接続用のブロードバンドルータと有線ブリッジ接続されている=が故障すれば、少なくともインターネットはできません。

無線ネットワーク全体がダウンするかどうかはメーカーの製品機能によると思いますが(特定の子機が親機の一部の機能を担う機能などがあるかもしれない)、仮にある子機が親機に昇格しても、その子機は物理的にインターネットに接続していないので、家庭内で閉じた通信ができるだけ、それではあまり意味はないでしょう。

つか…そもそも一般家庭に置く無線APはたかだか数台程度ではないでしょうか?その中で「自己修復機能」と言われても「それって、そんなに嬉しい機能?」

(ちなみに、本来の「メッシュ・ネットワーク」は、企業内などネットワーク機器が多くあり、その中でいくつかの機器が故障しても通信が継続できるための構成形態です。)

なお余談ですが、一般に法人で無線APを導入する場合は、原則無線APをバックボーンとして有線でつなげていること、そして親機が故障しても子機が親機に昇格するなどの機能がありますので、無線ネットワークはインターネットも含め継続できます。

ですので、大きなご自宅で部屋もいくつもあり、無線を使う端末も多い…みたいな場合は法人向けの構成で敷設したほうが、通信の安定性や冗長性の面でよいと思います。お金はかかりますが、大邸宅にお住いの方に対し、私ごときがそれを心配する必要はないので。(笑)

接続無線APの切り替えが自動?

無線につながったパソコンやスマホは原則として、パソコンやスマホにおいて、最も電波の良好な無線APにつながっています。その状態でパソコンかスマホ(の所有者)が移動し、それまで繋がっていた無線APの距離などが伸び、電波状態が悪くなった際に、より良好な電波を発する無線APへ繋ぎ変え通信を継続することを「ローミング」と言います。

ここで「ローミング」の主体は無線機器ではなく、パソコンやスマホなどの端末側であることに留意してください。そして上でご紹介した2つの記事/動画にあるように、「スムーズなローミング」は、最終的に端末の持つ「ローミングの積極性」(ローミングの感度)により決まります。

メッシュWiFiは確かにスムーズにローミングをサポートする手段を持っています。これは無線APが端末に対し、自身だけでなく隣接する無線APを教えたり(802.11k)、より無線品質の高い無線APを教えたり(802.11v)、端末が良好な無線APに切り替わる際の手間を減らしたり(802.11r)などです。

しかし…肝心の端末がこうした無線APからの通知を理解できない、あるいは対応できなければ意味がありません。「ローミングの積極性」とは、端末が、これらの無線APからの情報をどこまで理解し対応できるかということに依存する、というわけです。で、ご紹介の記事/動画の通り、一般的にiOSのローミング感度は良く、androidはローミングの感度は悪く、Windowsの場合は設定変更できる、ということです。

しかし、動画にあるように、ローミングの感度を上げると端末の電力を消費します。

なお、紹介記事にある「中継元・中継機すべてのAPが異なるSSIDなのでデバイスが移動しても最寄りのAPにローミングできない」(今は「中継器は、ルーターとの接続の際にwifiネットワークへの接続設定を行う必要があります」と言う文言に変更されている)は、記事/動画にあるように、中継器に対し親機と同じSSIDの設定を行っていないだけの話なので、筆者さまと同様「これは嘘。あるいはかなり悪質な表現」と思います。

(親機と同一のメーカーの中継器なら(メーカーにもよりますが)ボタン一発で同一SSIDが設定できる、などの仕組みがあるはずですが…)。

では、メッシュWiFiのメリットは?

私のメッシュWiFiに関する見解ですが、簡単にいうと

「これまで法人向け無線APに搭載されていた無線管理機能(のいくつかの)を、家庭用無線APにも装備した"高機能無線機器セット"」

だと思っています。「セット」なので無線機器相互で接続する必要がある。なので強い電波が必要で「メッシュ」なのだ、と。

法人向けの無線では複数の無線APを管理する親機APがあり(これを「コントローラ」などと呼ぶ)、それは無線APとして機能するだけでなく、配下の無線APに対し、使用する無線の周波数幅(これを「チャネル」という)や電波強度、そして各APに接続された端末数などの情報を収集し、WiFi通信に不可欠な設定を制御、管理、そして最適化、負荷分散などをします。

先に3で述べたローミングをサポートする機能もその一例であり、また「最適化」=近隣の無線(混雑)状況を把握し、チャネルの自動選択と電波干渉の最小化などを行う機能=などは安定したWiFi通信を維持する上では非常に役に立つでしょう。

そのほか、メーカーや機器によりますが

- 設定が家庭向けに簡単

- 無線への端末登録が簡単(自動デバイス検出と設定)

- QoS(Quality of Service)→特定の端末の(特定の)通信(帯域)を優先させ円滑に通信させる(例 動画やIP電話などの通信を優先させる など)機能

- ネットワーク分割(VLAN)⇒自宅の訪問者や、IoT機器については、セキュリティ確保のため、家族が使用するネットワークとは別のネットワークで通信させる

などなど、たくさんあります。

確かに盛りだくさんの素晴らしい機能です。これら機能が、本当に、売り文句通りに機能するならば。😉

参考までに、一般に法人では、これらの機能が本当に機能するか、机上での調査や評価機を使ってテストします。接続端末が多いため無線APも多く、無線LANが不具合を起こすと業務に支障が出るからです。

また、QoSやVLANなどは法人では有線/無線を問わず使われることが多いです。やはり重要な通信などは遅延などを起こしたくないため帯域を確保しておきたいし、ネットワーク分割はセキュリティの礎だからです。そのために時間をかけて検証するわけです。機能が多いと不具合もあるかもしれませんからね😉。なので、実績あるメーカーの製品を使うことがもっぱらです。

必要か否か?

メッシュWiFiの設定が簡単、というのは魅力的かもしれません。要は時間をお金で買うという考えですね。

(ただ、基本的な設定は私は中継器でも難しいとは思わないし、逆にメッシュWiFiの高度な機能を使うなら、それなりの知識も必要になるとは思います)

あとは、メーカーが書いている機能が本当に必要か?という観点です。それは、現在皆さまがご自宅のWiFiで改善したい問題を確認し、これらの機能がその問題を解決してくれるのかをざっくりでも考えてみることかと思います。

例えば、私のしょぼい自宅に関して言うと有線接続もある、家族の無線接続端末はそれほど多くない、4K動画やオンラインゲームを無線経由でスムーズに見たい/やりたいなどのニーズはない、端末を頻繁に家中で持ち歩かないのでローミングに対する強い拘りなどもないため、メッシュWiFiは現時点では、必要ではありません。電波の悪い場所には中継器を置いています。

最初に申し上げた通り、家のある部分で電波が届かない、というレベルであれば、安い中継器を買って試してみて、それでもダメだと思ったらメッシュWiFiを買う、でもいいんじゃないかと思っています。

その中継器はメッシュWiFi購入後でも中継器として使える可能性もありますから

(中継器はメーカー保証の有無は別にして、他メーカー同士でも繋げられることは多いです。もちろん、保証はできませんが)。

また、現在の無線APのファームウェアの更新(自宅では、これをやっていない人が今でも結構多い)や、マニュアルなどを読み直し、設置場所とか設定に問題はないかなどをもう一度確認する、などもよいかもしれません。それである程度、改善されるかもしれませんし、無線LAN設定に関する知識もつくかもしれません。

で、それでもダメなら、スモールスタートができる、拡張性の高いメッシュWiFiを買う、など。

何故、こんな話をするかと言うと、先にご紹介した動画の最後にある

「正しい知識で、よりコスパの高い、ネットワーク環境を構築しましょう」

と私も思うからです。

では、また次回、よろしくお願い申し上げます。

0 件のコメント:

コメントを投稿